15岁男孩带12岁女孩私奔:我工资1800养得起她!

前不久,吉林铁路公安发布一段令人哭笑不得的视频,铁路乘警在重庆至吉林K1574列车上发现一男一女两孩子独自出行,随后经询问得知,他们竟然是在“私奔”。

乘警了解到,女孩叫小张,今年12岁,家住四川达州,男孩小雷是她的网友,今年15岁,家住山西太原。

事发前,女孩小张和父母闹矛盾,她便将离家出走的想法告诉了远在太原的男网友小雷。小雷听后随即只身前往达州去接小张,两人又一起坐上了返回太原的列车。

被乘警找到后,男孩小雷称他们认识好几个月了,是打游戏认识的,感情很好,已经达到了网恋的程度。

小雷告诉民警,女孩说和爸爸妈妈有矛盾,不想待在家里,要跟他在一起,等她自己上班了再回去找爸爸妈妈,“我们两个都想了一下,我上班的话,我就有能力(挣钱),刚开始的几个月可能会比较辛苦,慢慢的话,情况就会好点。”

对于民警的询问,男孩淡定地表示,他现在一个月能挣1800多元,到时候在外面租个“家”,每天上班给女孩挣钱,女孩在家玩玩手机就好了,“如果实在不行的话就带她去外地,照样可以养她”。

吉林铁路民警了解情况后,还组织了心理辅导专业的乘客和两个孩子谈心。事后,民警联系到女孩的父母,已将女孩平安交到他们手里。

消息一出,我们不禁感慨:还好,这场“私奔”没有酿成悲剧!

其实,在我们的成长过程中,几乎都有和亲人吵闹后离家出走的经历或者想法。

还记得今年8月31日,重庆市一8岁小学生因没写完暑假作业,被批评后离家出走,经监控追踪,小男孩已扛枕头离家暴走20公里。所幸当晚,男孩被平安找到。

还有上海一名11岁男孩觉得父母偏爱弟弟,台风天离家出走。民警多方寻找,最终男孩被找回。

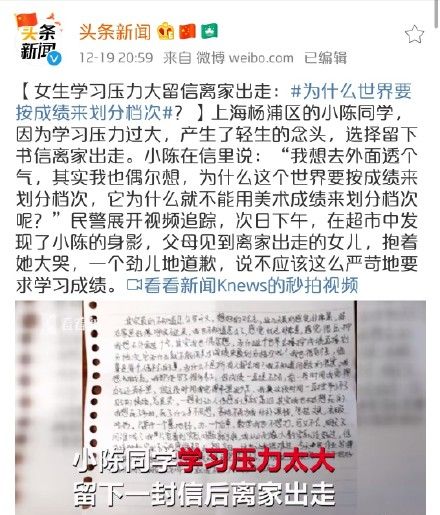

同样是上海的小陈同学,最近因为学习压力大,留信离家出走。幸亏最后也被民警寻回。

这些孩子能毫发无损地被找回来,是幸运的。

可是生活中,还有相当多的孩子在离家出走,有些不幸的孩子,再也没能回到家里。而他们的父母,也带着懊悔和痛苦度过一生......

为什么原本该是避风港的家,却成为了孩子不再愿意停靠的地方,千方百计想要逃离?

孩子频频离家出走,背后的问题,我们作为父母真的都懂吗?

综合案例,学龄期孩子离家出走:大都是逃避亲子矛盾或学业压力。

亲子关系太差,家庭不和睦

回想一下,在自己小时候,被爸爸妈妈责罚,唠叨的时候,内心是不是也有个念头:

“我要离开这个家,再也没人骂我,没人管我。”

我们常常呼吁家长,耐心引导孩子,给予孩子无条件的爱和鼓励,不要动辄打骂。

因为打骂孩子是最破坏亲子关系的行为。如果亲子关系差,无论父母说什么,孩子都不会听,因为孩子对父母是有抵触情绪的,他们从内心不信任父母,害怕父母。

在孩子还比较小的时候,父母总是通过成年人的权威和暴力来让孩子听话,服软,等到孩子十几岁了,长大了长高了,就会和父母对着干了。

孩子在家里感受不到温暖,不被理解,不被认同,就会有想要离开的念头,如果家庭氛围特别糟糕,父母三天两头吵架,摔东西砸东西,孩子作为弱者改变不了什么,更加想要避开。

还有的父母忙于工作,或者存在偏心的行为,缺少对孩子的陪伴和关怀,即便用物质来补偿,但孩子的内心是孤单的,缺爱的,也会产生离开家的想法。

学习压力太大,没有发泄渠道

“分分分,学生的命根”,相信很多人都听过这句话。

在学校里,学生的任务就是学习,分数成了衡量学生好坏的标准,在这种情况下,一旦成绩不理想,孩子会产生很大的压力。

没有孩子天生就希望自己成绩不好,孩子的天性都是向上的,也都尝试过努力学习。

有的孩子努力了,成绩还是上不去;

有的孩子成绩一直优异,却突然下滑;

有的孩子想学,但是学不进去……

无论是什么原因,学习上遇到的困难,都会在一定程度上打击孩子的自信,影响孩子的学习积极性。

这个时候,如果老师和家长不是耐心的帮助孩子找出原因,想出应对的方法,而是一味的责罚孩子,表达自己的不满和失望,那么孩子的内心,其实是更加受伤的。

孩子的委屈和压力无处发泄,只是被强制继续好好学习,这样往往会让孩子产生逆反心理,讨厌学习,讨厌学校,很可能一时冲动之下,离家出走。

其实,离家出走大都是孩子不得已的选择,是一种逃避——逃避学业的压力或家庭的矛盾,当然也是在逃避自身的成长与责任。

解铃还须系铃人,从家中引发的问题还须回归到家庭中来解决。孩子成长过程中出现了问题,同时也反映出了其所处的家庭、周围、社会环境的问题。

我们无法确切地了解,有多少孩子将离家出走的念头付诸了行动,甚至有多少孩子正在酝酿这个行动。

但从导致孩子离家出走的原因我们可以看出,每个孩子在成长过程中都会遭遇到这样的挑战——学业上的、亲子关系方面的、甚至是自身性格、对挫折的承受能力方面的。

对于父母来说,我们能做的,就是尽可能跟孩子保持亲密而和谐的关系,将可能由父母自身和家庭暗伤带来的危险降到最低,将家庭打造成温暖的、孩子依赖的地方。

愿当每个孩子离开家时,不再是出走,而是远航,而家永远是那个可以躲避风雨的港湾。

部分素材来源:新京报我们视频、观察者网、 村长讲故事、积木育儿

乘警了解到,女孩叫小张,今年12岁,家住四川达州,男孩小雷是她的网友,今年15岁,家住山西太原。

事发前,女孩小张和父母闹矛盾,她便将离家出走的想法告诉了远在太原的男网友小雷。小雷听后随即只身前往达州去接小张,两人又一起坐上了返回太原的列车。

被乘警找到后,男孩小雷称他们认识好几个月了,是打游戏认识的,感情很好,已经达到了网恋的程度。

小雷告诉民警,女孩说和爸爸妈妈有矛盾,不想待在家里,要跟他在一起,等她自己上班了再回去找爸爸妈妈,“我们两个都想了一下,我上班的话,我就有能力(挣钱),刚开始的几个月可能会比较辛苦,慢慢的话,情况就会好点。”

对于民警的询问,男孩淡定地表示,他现在一个月能挣1800多元,到时候在外面租个“家”,每天上班给女孩挣钱,女孩在家玩玩手机就好了,“如果实在不行的话就带她去外地,照样可以养她”。

吉林铁路民警了解情况后,还组织了心理辅导专业的乘客和两个孩子谈心。事后,民警联系到女孩的父母,已将女孩平安交到他们手里。

消息一出,我们不禁感慨:还好,这场“私奔”没有酿成悲剧!

其实,在我们的成长过程中,几乎都有和亲人吵闹后离家出走的经历或者想法。

还记得今年8月31日,重庆市一8岁小学生因没写完暑假作业,被批评后离家出走,经监控追踪,小男孩已扛枕头离家暴走20公里。所幸当晚,男孩被平安找到。

还有上海一名11岁男孩觉得父母偏爱弟弟,台风天离家出走。民警多方寻找,最终男孩被找回。

同样是上海的小陈同学,最近因为学习压力大,留信离家出走。幸亏最后也被民警寻回。

这些孩子能毫发无损地被找回来,是幸运的。

可是生活中,还有相当多的孩子在离家出走,有些不幸的孩子,再也没能回到家里。而他们的父母,也带着懊悔和痛苦度过一生......

为什么原本该是避风港的家,却成为了孩子不再愿意停靠的地方,千方百计想要逃离?

孩子频频离家出走,背后的问题,我们作为父母真的都懂吗?

综合案例,学龄期孩子离家出走:大都是逃避亲子矛盾或学业压力。

亲子关系太差,家庭不和睦

回想一下,在自己小时候,被爸爸妈妈责罚,唠叨的时候,内心是不是也有个念头:

“我要离开这个家,再也没人骂我,没人管我。”

我们常常呼吁家长,耐心引导孩子,给予孩子无条件的爱和鼓励,不要动辄打骂。

因为打骂孩子是最破坏亲子关系的行为。如果亲子关系差,无论父母说什么,孩子都不会听,因为孩子对父母是有抵触情绪的,他们从内心不信任父母,害怕父母。

在孩子还比较小的时候,父母总是通过成年人的权威和暴力来让孩子听话,服软,等到孩子十几岁了,长大了长高了,就会和父母对着干了。

孩子在家里感受不到温暖,不被理解,不被认同,就会有想要离开的念头,如果家庭氛围特别糟糕,父母三天两头吵架,摔东西砸东西,孩子作为弱者改变不了什么,更加想要避开。

还有的父母忙于工作,或者存在偏心的行为,缺少对孩子的陪伴和关怀,即便用物质来补偿,但孩子的内心是孤单的,缺爱的,也会产生离开家的想法。

学习压力太大,没有发泄渠道

“分分分,学生的命根”,相信很多人都听过这句话。

在学校里,学生的任务就是学习,分数成了衡量学生好坏的标准,在这种情况下,一旦成绩不理想,孩子会产生很大的压力。

没有孩子天生就希望自己成绩不好,孩子的天性都是向上的,也都尝试过努力学习。

有的孩子努力了,成绩还是上不去;

有的孩子成绩一直优异,却突然下滑;

有的孩子想学,但是学不进去……

无论是什么原因,学习上遇到的困难,都会在一定程度上打击孩子的自信,影响孩子的学习积极性。

这个时候,如果老师和家长不是耐心的帮助孩子找出原因,想出应对的方法,而是一味的责罚孩子,表达自己的不满和失望,那么孩子的内心,其实是更加受伤的。

孩子的委屈和压力无处发泄,只是被强制继续好好学习,这样往往会让孩子产生逆反心理,讨厌学习,讨厌学校,很可能一时冲动之下,离家出走。

其实,离家出走大都是孩子不得已的选择,是一种逃避——逃避学业的压力或家庭的矛盾,当然也是在逃避自身的成长与责任。

解铃还须系铃人,从家中引发的问题还须回归到家庭中来解决。孩子成长过程中出现了问题,同时也反映出了其所处的家庭、周围、社会环境的问题。

我们无法确切地了解,有多少孩子将离家出走的念头付诸了行动,甚至有多少孩子正在酝酿这个行动。

但从导致孩子离家出走的原因我们可以看出,每个孩子在成长过程中都会遭遇到这样的挑战——学业上的、亲子关系方面的、甚至是自身性格、对挫折的承受能力方面的。

对于父母来说,我们能做的,就是尽可能跟孩子保持亲密而和谐的关系,将可能由父母自身和家庭暗伤带来的危险降到最低,将家庭打造成温暖的、孩子依赖的地方。

愿当每个孩子离开家时,不再是出走,而是远航,而家永远是那个可以躲避风雨的港湾。

部分素材来源:新京报我们视频、观察者网、 村长讲故事、积木育儿