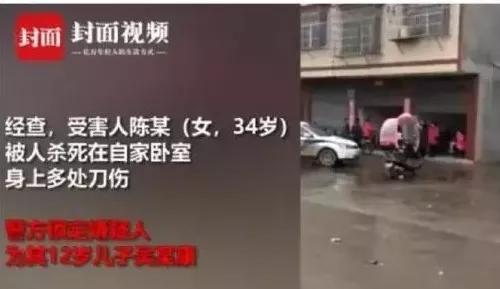

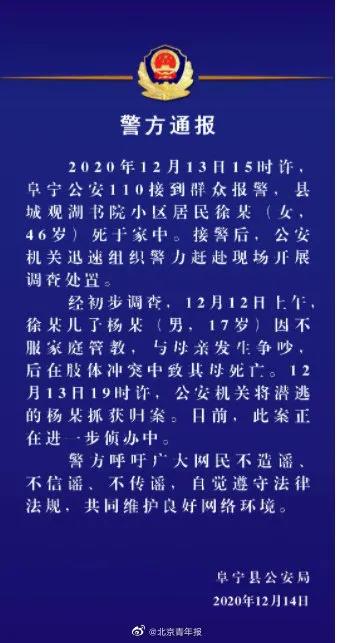

17岁男孩弑母:不服管教起争端,冲突中致母亲死亡!

我们很难相信,距离上一起高三学生弑母悲剧刚刚过去不到一个月!

又是江苏,又是高三学生,又是出租屋内……又传来令人悲恸的消息:

更多的细节我们等待官方的报道:

1

弑母,这两个触目惊心的字眼,这些年屡屡出现在各大媒体的报道中:

除了上个月,南京高三学生弑母案,前几年的悲剧依然历历在目。

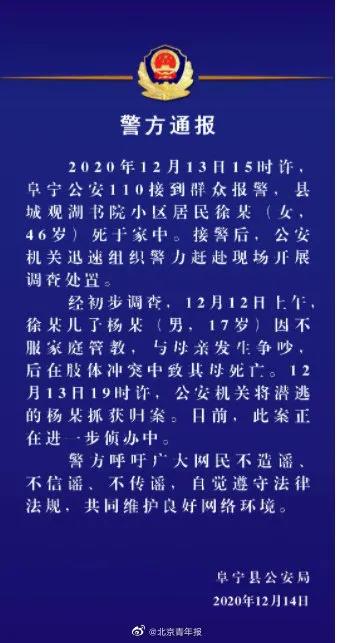

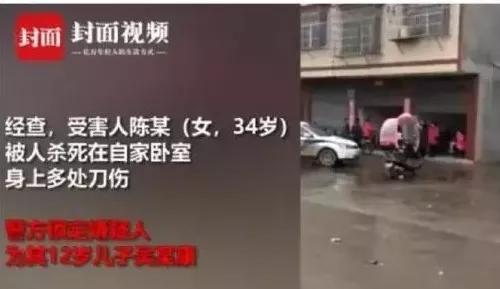

2018年12月2日晚,湖南省沅江市泗湖山镇六年级少年小康,将自己34岁的亲生母亲陈女士杀死。

小康逃学旷课,被老师通报。案发当晚,陈女士批评儿子时,发现他不知何时还学会了抽烟。一怒之下,她就砸烂了儿子的手机。小康跑进厨房,拿出菜刀对母亲砍了20多刀。

2018年11月22日,山东一小区内,24岁的大学生小刘,将陪读的母亲王女士杀害。

在此之前,小刘因身体原因,多门功课不及格,留级两年。妈妈从老家赶来,边在超市打工边陪读儿子。

2015年7月,北大学生吴谢宇,通过高科技犯罪,把单亲妈妈谢天琴杀害后人间蒸发,2019年才归案;

这一桩桩极端惨烈的悲剧背后,无不隐藏着这样的真相:

无私到大包大揽、事无巨细的母亲,歹毒到人性泯灭、残暴疯狂的儿子,亲密到不分你我、没有边界的关系,酿成了仇恨对立、不共戴天的悲剧。

就像,8分钟短片《包宝宝》讲述的那样。

2

华裔导演石之予的短片《包宝宝》,讲述了这样一个故事:

妈妈做的一个包子,突然变成了一个软糯可爱的包宝宝。

妈妈很爱包宝宝,无论去哪里都把他带在身上,怕他被狗咬伤,怕他被人拐走,更怕他跟别的孩子学坏。

包宝宝越长越大,渴望交朋友,期待能自由。在反抗和抵触中,他和深爱他又控制他的妈妈,成了势不两立的敌人。

为逃离妈妈的监视,包宝宝带上新认识的女友,决定离家出走。妈妈再三挽留,去意已决的包宝宝还是推门而去。

看到那个曾经那么依赖自己的儿子,为了女朋友和新生活,竟如此狠心无情,妈妈一怒之下将包宝宝拽回来,张大口再次吞进肚子里。

短片自始至终没有一句台词,却诠释了无数中国妈妈的集体悲哀:

我要再次把你放进肚子里,这样就不会再失去你,这样你就不会反抗我,这样我们就能永远在一起。

就像导演石之予所说的那样:

活不出自我的中国妈妈,把孩子当成自己的化身。娃小时,她们用食物喂养,一味溺爱。娃大后,她们用精神控制,不愿松开。

直到有天,悲剧到来。

3

我付出全部真心,却把自己变成你最恨的人。

我为了你倾尽所有,却最终惨死在你的刀口。

多么悲哀的中国妈妈,多么痛心的人间悲剧。

生活的艰辛,打工的漂泊,让很多底层妈妈,无法在孩子童年时给予有效陪伴。等孩子逐渐长大,出现诸多问题,她们想去引导,为时已晚。

丈夫的缺席,内心的焦虑,让她们要么一次次用嫌恶语言和粗暴行为干预孩子,最终成为孩子最恨的人;要么一味妥协娇惯,听之任之,让孩子在无法无天中,触犯法律。

而那些一直陪在孩子身边的妈妈,在忙碌生活和焦虑状态中,过早放弃自我的成长,因过于担忧孩子犯错受伤,无视孩子的身心发育和独立愿望,对他的人生指手画脚,强加干涉,在一次次触碰孩子底线后,最终站到孩子的对立面。

曾经来自妈妈的孩子,成了妈妈的痛楚;曾经付出全部的妈妈,成了孩子的敌人。

但这一切,都是妈妈的错吗?

4

多少悲剧发生,多少母子成仇,我们才能明白:

●好的教育不该只有妈妈。

爸爸成为影子,家庭才缺少阳光,孩子才扭曲生长。

好的家庭,是爸爸长情地爱着妈妈,妈妈平和地爱着孩子。

爸爸听不见妈妈的话,妈妈的话就会传到孩子的耳朵里;爸爸让妈妈不安,妈妈才会控制孩子。

●好的妈妈不该只有孩子。

孩子的生命来自妈妈,但他有自己要去的远方。

他的未来,妈妈没有去过,所以不轻易审判,不过多干预。妈妈的余生,当为自己而活,你活得越出彩平和,孩子才会越坚韧执着。

当妈妈们替孩子挡住所有风雨,也剥夺了他看彩虹的权利。

●好的孩子不该只有成绩。

相比奢望孩子优秀,考上名牌大学,接受孩子终将成为平凡的普通人,才是为人父母的必修课。

因为,生命之中,生活之上,还有比成绩和面子、学业和名望更重要的事儿,那就是亲人间的爱和信赖。

心理学家曾奇峰说,孩子成长没有偏方,有的只是负责的父母,提供的稳定而健康的土壤。

这土壤里,有妈妈的陪伴,更有爸爸的身影;有童年的亲密,更有少年的尊重;有无私的给予,更有得体的退出;有及时的提醒,更有信赖的满足。

愿所有中国妈妈,和我一起铭记这两句话:

亲密,是为了有朝一日的别离;

深爱,是为了找到明媚的自己。

又是江苏,又是高三学生,又是出租屋内……又传来令人悲恸的消息:

更多的细节我们等待官方的报道:

1

弑母,这两个触目惊心的字眼,这些年屡屡出现在各大媒体的报道中:

除了上个月,南京高三学生弑母案,前几年的悲剧依然历历在目。

2018年12月2日晚,湖南省沅江市泗湖山镇六年级少年小康,将自己34岁的亲生母亲陈女士杀死。

小康逃学旷课,被老师通报。案发当晚,陈女士批评儿子时,发现他不知何时还学会了抽烟。一怒之下,她就砸烂了儿子的手机。小康跑进厨房,拿出菜刀对母亲砍了20多刀。

2018年11月22日,山东一小区内,24岁的大学生小刘,将陪读的母亲王女士杀害。

在此之前,小刘因身体原因,多门功课不及格,留级两年。妈妈从老家赶来,边在超市打工边陪读儿子。

2015年7月,北大学生吴谢宇,通过高科技犯罪,把单亲妈妈谢天琴杀害后人间蒸发,2019年才归案;

这一桩桩极端惨烈的悲剧背后,无不隐藏着这样的真相:

无私到大包大揽、事无巨细的母亲,歹毒到人性泯灭、残暴疯狂的儿子,亲密到不分你我、没有边界的关系,酿成了仇恨对立、不共戴天的悲剧。

就像,8分钟短片《包宝宝》讲述的那样。

2

华裔导演石之予的短片《包宝宝》,讲述了这样一个故事:

妈妈做的一个包子,突然变成了一个软糯可爱的包宝宝。

妈妈很爱包宝宝,无论去哪里都把他带在身上,怕他被狗咬伤,怕他被人拐走,更怕他跟别的孩子学坏。

包宝宝越长越大,渴望交朋友,期待能自由。在反抗和抵触中,他和深爱他又控制他的妈妈,成了势不两立的敌人。

为逃离妈妈的监视,包宝宝带上新认识的女友,决定离家出走。妈妈再三挽留,去意已决的包宝宝还是推门而去。

看到那个曾经那么依赖自己的儿子,为了女朋友和新生活,竟如此狠心无情,妈妈一怒之下将包宝宝拽回来,张大口再次吞进肚子里。

短片自始至终没有一句台词,却诠释了无数中国妈妈的集体悲哀:

我要再次把你放进肚子里,这样就不会再失去你,这样你就不会反抗我,这样我们就能永远在一起。

就像导演石之予所说的那样:

活不出自我的中国妈妈,把孩子当成自己的化身。娃小时,她们用食物喂养,一味溺爱。娃大后,她们用精神控制,不愿松开。

直到有天,悲剧到来。

3

我付出全部真心,却把自己变成你最恨的人。

我为了你倾尽所有,却最终惨死在你的刀口。

多么悲哀的中国妈妈,多么痛心的人间悲剧。

生活的艰辛,打工的漂泊,让很多底层妈妈,无法在孩子童年时给予有效陪伴。等孩子逐渐长大,出现诸多问题,她们想去引导,为时已晚。

丈夫的缺席,内心的焦虑,让她们要么一次次用嫌恶语言和粗暴行为干预孩子,最终成为孩子最恨的人;要么一味妥协娇惯,听之任之,让孩子在无法无天中,触犯法律。

而那些一直陪在孩子身边的妈妈,在忙碌生活和焦虑状态中,过早放弃自我的成长,因过于担忧孩子犯错受伤,无视孩子的身心发育和独立愿望,对他的人生指手画脚,强加干涉,在一次次触碰孩子底线后,最终站到孩子的对立面。

曾经来自妈妈的孩子,成了妈妈的痛楚;曾经付出全部的妈妈,成了孩子的敌人。

但这一切,都是妈妈的错吗?

4

多少悲剧发生,多少母子成仇,我们才能明白:

●好的教育不该只有妈妈。

爸爸成为影子,家庭才缺少阳光,孩子才扭曲生长。

好的家庭,是爸爸长情地爱着妈妈,妈妈平和地爱着孩子。

爸爸听不见妈妈的话,妈妈的话就会传到孩子的耳朵里;爸爸让妈妈不安,妈妈才会控制孩子。

●好的妈妈不该只有孩子。

孩子的生命来自妈妈,但他有自己要去的远方。

他的未来,妈妈没有去过,所以不轻易审判,不过多干预。妈妈的余生,当为自己而活,你活得越出彩平和,孩子才会越坚韧执着。

当妈妈们替孩子挡住所有风雨,也剥夺了他看彩虹的权利。

●好的孩子不该只有成绩。

相比奢望孩子优秀,考上名牌大学,接受孩子终将成为平凡的普通人,才是为人父母的必修课。

因为,生命之中,生活之上,还有比成绩和面子、学业和名望更重要的事儿,那就是亲人间的爱和信赖。

心理学家曾奇峰说,孩子成长没有偏方,有的只是负责的父母,提供的稳定而健康的土壤。

这土壤里,有妈妈的陪伴,更有爸爸的身影;有童年的亲密,更有少年的尊重;有无私的给予,更有得体的退出;有及时的提醒,更有信赖的满足。

愿所有中国妈妈,和我一起铭记这两句话:

亲密,是为了有朝一日的别离;

深爱,是为了找到明媚的自己。