为40万他残忍杀母:“我妈没求饶,只是盯着我,不停说……”

01

“幺儿……幺儿”

近日,一则“女孩多次雇凶杀母”的新闻上了热门。

“杀母”、“骗保”、“涉毒”、“坐牢男友”……

当真是看到该新闻标题中的任何一个关键词,都能令人愤怒不已!

何况还来了个“多位一体”,我不禁诧异,这是人能干出来的事?

25岁的曼谷女孩,为了骗取母亲的人寿保险赔偿金来保释涉毒入狱的男友,多次雇杀手枪杀母亲!

所幸苍天有眼,这位母亲每次都逃脱了恶魔之手,雇凶杀人事件的真相也露出马脚。

但不知她在知晓真相后,心里的痛苦是不是远超于身体的创伤。

自己怀胎十月并养育成人的孩子,变成了冷血到想要杀害亲娘的畜生。

这样令人刺痛的案例却远不止这一起——

本是血脉至亲,可父母辛苦哺育长大的骨肉,怎么就俨然变成了毫无人性的恶魔?

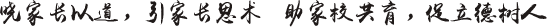

此前6月,四川自贡男子杀母骗保案引发热议。

杀母案凶手付白莲,因母亲没有帮他带孩子,怀恨母亲偏心,加上他在广州买房需要四十万的首付款,竟然就萌生了杀死母亲,骗取保险的邪念!

然而这位母亲就没有上个案件中的母亲那般的幸运……

在被儿子欺骗使用“按摩器”的时候,她绝没有想过,这个会陪她聊天的“孝顺”小儿子,会用电线缠住她的双手,动了弑母的念头!

她在痛苦中死去。

不知晓真相时,触电濒死的痛苦,远比不上儿子又砸过来的板凳产生的钝痛吧……

在电击不足以致死的时候,付白莲拿起板凳,砸向濒死的母亲……母亲的呻吟声逐渐消失。

在付白莲的口供中有这样的描述:“我妈没求饶,只是盯着我,不停喊‘幺儿、幺儿……’”

“幺儿”是川渝地区的方言,指最小的儿子,是母亲对自己的儿子的爱称。

人神共愤!看到如此恶魔的儿子,这位母亲是怀着怎样的心情,在死于亲儿之手时,还念着对他的爱称?

她可能到失去生命的那一刻,都不想去相信,儿子想要杀害自己!

故意杀人罪,死刑!

可这个家,再也回不去原来的模样。

事件背后的诱因,是我们需要去分析和设法规避的问题。

02

残忍害亲人神愤,至亲为何酿仇恨

看看这些让人看标题就怒不可遏的例子吧——

去年8月27日,上海一男子因向母亲索要2万元不得,竟当街拖拽母亲!

面对保安和路人的制止,他仍然没有停手!

而事后,惊魂未定的母亲说得是:“没有受伤,不追究”

瘦弱的母亲还在拼命维护着这样的儿子……

还有2011年在上海浦东国际机场发生的旅日留学生机场刺母事件——

只因没有从父母那里要到钱,怀恨在心,提刀向世界上最爱自己的人泄愤,连刺9刀!

之后母亲虽然表示太伤心了不想见儿子,但是依旧说了一句——

“他还是我儿子,我也不想他被判刑。”

不见棺材不落泪,手起刀落,阎王爷那走了一回,这个母亲还是在庇护这样的儿子。

这一次我不想感喟什么母爱的伟大,这是披着爱的名字变相的“谋杀”。

03

家中宝贝人人爱,溺爱护短终是害

就前两天,23岁“熊孩子”上了热搜——

23岁,随意破坏公共设施,还高空抛物!

其母说:“他才23还只是个孩子啊!”

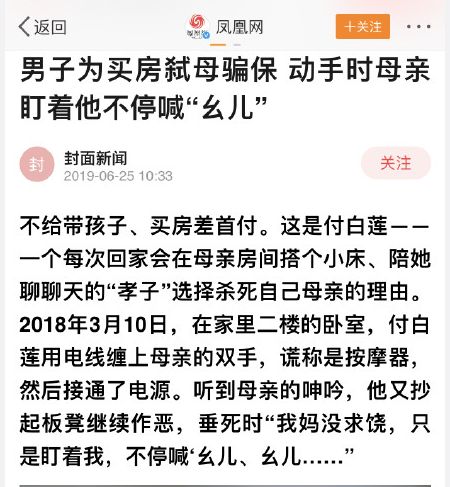

无独有偶,31岁男子,用假驾照被罚款——

其父母:“31岁,他还是个孩子啊!”

“他只是个孩子啊!”

这句话真是万能语句,使用的范围频率都十分广泛。

现如今已经变成一句充斥着“道德绑架”、“父母溺爱”主题的讽刺语言。

法国教育家卢梭曾说:“你知道运用什么方法,一定可以使你的孩子成为不幸的人吗?” “这个方法就是对他百依百顺。”

俗话说惯子如杀子,慈母多败儿,恶魔是自己养出来的。

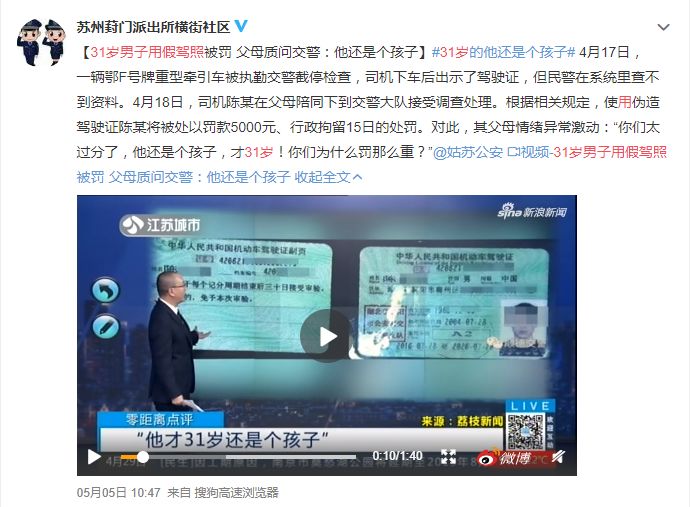

人民日报曾评价一起男孩飞踢妈妈的事件:

“十岁左右,形同凶神恶煞,成何体统?如此暴殴母亲,长大后还得了?惯子如杀子,溺爱出逆子。

孩子有问题,病根往往在父母身上。种什么瓜结什么果,孩子无法无天,多与失败的家庭教育有关。熊孩子,惯不得,防微杜渐,可别酿成悲剧。”

“溺爱”是将孩子推入深渊的武器,而操持着这个武器的,便是父母亲辈自己。

非常适合亲子一起观看,改编自同名儿童小说的奇幻电影《查理和巧克力工厂》中五个性格各不相同的孩子,在参观不可思议的巧克力工厂的过程中,表现出的种种差异,凸显了不同的父母类型、和其采用的家庭教育方式造成的问题。

印象最深刻的就是其中一个任性妄为的富家女孩的遭遇,她自小被家人无止境的溺爱,要风得风要雨得雨。

在愿望被制止的时候,就肆意妄为、任性暴怒,最终也招致了自己遭受苦难。

而造成这一切的罪魁祸首,就是她的父母。

(电影《查理与巧克力工厂》台词)

有这样一个充斥着真实的动画短片,用有些黑色和“血淋淋”的残酷夸张,来讽刺了溺爱孩子,将孩子养成“巨婴”的可悲家长们。

正如鲁迅先生言:哀其不幸、怒其不争!

同情这些父母的遭遇,也愤怒他们所谓的“无私付出”!

假如上面各种事件里的主人公是你的孩子,你会怎么做?

04

溺爱导致不会爱,孩子身心受阻碍

近日家庭剧《小欢喜》频上热搜,因剧情中涉及到的亲子相处模式、塑造出的家长形象太过贴近生活,引发大家的强烈共鸣,网友纷纷表示——

“这剧太真实了!”

“这演的就是我妈啊!"

"看剧里演员的时候满脑子都是我妈的脸!”

这种扎心的“真实感”,来源于该作品还原了现如今,常见的亲子关系的几种类型和亲子相处的模式。

在很多的家庭中,都存在这样的矛盾点——

父母强迫孩子成为自己理想中的样子,认为自己的包办、严要求是至高的爱护和付出。

但其实,这种近乎或者已经越界的控制欲,也是“溺爱”的一种。

剧中陶虹饰演的离异母亲,辞职陪伴孩子高考,将自己全部的心思和她所谓为了孩子好的“爱”强加在孩子身上。

孩子在这样的强压下,想逃离母亲而不得,脆弱的心最终崩溃,最终选择了解生命。

这段英子跳河的戏真的让人仅看片段就感到窒息,为这样的亲子关系揪心不已。

热评区网友的故事分享更是扎心,不少人说,“做了我想做又没敢做的事……”

教育学家马卡连柯说:"过分的溺爱虽然是一种伟大的感情,却会使子女遭到毁灭。"

溺爱会剥夺孩子的自主权,剥夺孩子的生活中许多十分重要的东西,这样的“爱”于孩子而言只是密不透风的墙。

05

爱与帮助要适度,规避溺爱的庇护

谁也不想毁掉自己的孩子,但过分的爱就是限制了孩子的自由和他的人生。

任何爱意,都讲求一个适度原则。

哲学家黑格尔说:“假如你将所有困难都关在门外,那么成功也将被你关在门外了。 ”

养育孩子也是如此,你的爱与帮助,要建立在一个合理的限度之内,更多去鼓励孩子在遇到困难的时候,能自主解决问题。

毕竟我们不可能常伴孩子左右,我们也不想孩子成为失去自主能力的“废人”。

有这样一则公益广告——

不被父亲鼓励和帮助的儿子,认为冷漠的父亲从未关注自己,从没有负起作为父亲的责任,终于控制不住脾气和父亲争执起来。

母亲终于讲出了关于父亲的秘密。

“我们没有办法一辈子跟着他,但是孩子他必须能一个人好好生活。”

原来父亲一直都在背后默默的支持和关心着儿子,并且一直在促成儿子的独立和成长。

希望孩子们,都能规避被至亲溺爱的风险,远离亲辈的过度庇护,成长为坚毅健康、真正独立的人。

“幺儿……幺儿”

近日,一则“女孩多次雇凶杀母”的新闻上了热门。

“杀母”、“骗保”、“涉毒”、“坐牢男友”……

当真是看到该新闻标题中的任何一个关键词,都能令人愤怒不已!

何况还来了个“多位一体”,我不禁诧异,这是人能干出来的事?

25岁的曼谷女孩,为了骗取母亲的人寿保险赔偿金来保释涉毒入狱的男友,多次雇杀手枪杀母亲!

所幸苍天有眼,这位母亲每次都逃脱了恶魔之手,雇凶杀人事件的真相也露出马脚。

但不知她在知晓真相后,心里的痛苦是不是远超于身体的创伤。

自己怀胎十月并养育成人的孩子,变成了冷血到想要杀害亲娘的畜生。

这样令人刺痛的案例却远不止这一起——

本是血脉至亲,可父母辛苦哺育长大的骨肉,怎么就俨然变成了毫无人性的恶魔?

此前6月,四川自贡男子杀母骗保案引发热议。

杀母案凶手付白莲,因母亲没有帮他带孩子,怀恨母亲偏心,加上他在广州买房需要四十万的首付款,竟然就萌生了杀死母亲,骗取保险的邪念!

然而这位母亲就没有上个案件中的母亲那般的幸运……

在被儿子欺骗使用“按摩器”的时候,她绝没有想过,这个会陪她聊天的“孝顺”小儿子,会用电线缠住她的双手,动了弑母的念头!

她在痛苦中死去。

不知晓真相时,触电濒死的痛苦,远比不上儿子又砸过来的板凳产生的钝痛吧……

在电击不足以致死的时候,付白莲拿起板凳,砸向濒死的母亲……母亲的呻吟声逐渐消失。

在付白莲的口供中有这样的描述:“我妈没求饶,只是盯着我,不停喊‘幺儿、幺儿……’”

“幺儿”是川渝地区的方言,指最小的儿子,是母亲对自己的儿子的爱称。

人神共愤!看到如此恶魔的儿子,这位母亲是怀着怎样的心情,在死于亲儿之手时,还念着对他的爱称?

她可能到失去生命的那一刻,都不想去相信,儿子想要杀害自己!

故意杀人罪,死刑!

可这个家,再也回不去原来的模样。

事件背后的诱因,是我们需要去分析和设法规避的问题。

02

残忍害亲人神愤,至亲为何酿仇恨

看看这些让人看标题就怒不可遏的例子吧——

去年8月27日,上海一男子因向母亲索要2万元不得,竟当街拖拽母亲!

面对保安和路人的制止,他仍然没有停手!

而事后,惊魂未定的母亲说得是:“没有受伤,不追究”

瘦弱的母亲还在拼命维护着这样的儿子……

还有2011年在上海浦东国际机场发生的旅日留学生机场刺母事件——

只因没有从父母那里要到钱,怀恨在心,提刀向世界上最爱自己的人泄愤,连刺9刀!

之后母亲虽然表示太伤心了不想见儿子,但是依旧说了一句——

“他还是我儿子,我也不想他被判刑。”

不见棺材不落泪,手起刀落,阎王爷那走了一回,这个母亲还是在庇护这样的儿子。

这一次我不想感喟什么母爱的伟大,这是披着爱的名字变相的“谋杀”。

03

家中宝贝人人爱,溺爱护短终是害

就前两天,23岁“熊孩子”上了热搜——

23岁,随意破坏公共设施,还高空抛物!

其母说:“他才23还只是个孩子啊!”

无独有偶,31岁男子,用假驾照被罚款——

其父母:“31岁,他还是个孩子啊!”

“他只是个孩子啊!”

这句话真是万能语句,使用的范围频率都十分广泛。

现如今已经变成一句充斥着“道德绑架”、“父母溺爱”主题的讽刺语言。

法国教育家卢梭曾说:“你知道运用什么方法,一定可以使你的孩子成为不幸的人吗?” “这个方法就是对他百依百顺。”

俗话说惯子如杀子,慈母多败儿,恶魔是自己养出来的。

人民日报曾评价一起男孩飞踢妈妈的事件:

“十岁左右,形同凶神恶煞,成何体统?如此暴殴母亲,长大后还得了?惯子如杀子,溺爱出逆子。

孩子有问题,病根往往在父母身上。种什么瓜结什么果,孩子无法无天,多与失败的家庭教育有关。熊孩子,惯不得,防微杜渐,可别酿成悲剧。”

“溺爱”是将孩子推入深渊的武器,而操持着这个武器的,便是父母亲辈自己。

非常适合亲子一起观看,改编自同名儿童小说的奇幻电影《查理和巧克力工厂》中五个性格各不相同的孩子,在参观不可思议的巧克力工厂的过程中,表现出的种种差异,凸显了不同的父母类型、和其采用的家庭教育方式造成的问题。

印象最深刻的就是其中一个任性妄为的富家女孩的遭遇,她自小被家人无止境的溺爱,要风得风要雨得雨。

在愿望被制止的时候,就肆意妄为、任性暴怒,最终也招致了自己遭受苦难。

而造成这一切的罪魁祸首,就是她的父母。

(电影《查理与巧克力工厂》台词)

有这样一个充斥着真实的动画短片,用有些黑色和“血淋淋”的残酷夸张,来讽刺了溺爱孩子,将孩子养成“巨婴”的可悲家长们。

正如鲁迅先生言:哀其不幸、怒其不争!

同情这些父母的遭遇,也愤怒他们所谓的“无私付出”!

假如上面各种事件里的主人公是你的孩子,你会怎么做?

04

溺爱导致不会爱,孩子身心受阻碍

近日家庭剧《小欢喜》频上热搜,因剧情中涉及到的亲子相处模式、塑造出的家长形象太过贴近生活,引发大家的强烈共鸣,网友纷纷表示——

“这剧太真实了!”

“这演的就是我妈啊!"

"看剧里演员的时候满脑子都是我妈的脸!”

这种扎心的“真实感”,来源于该作品还原了现如今,常见的亲子关系的几种类型和亲子相处的模式。

在很多的家庭中,都存在这样的矛盾点——

父母强迫孩子成为自己理想中的样子,认为自己的包办、严要求是至高的爱护和付出。

但其实,这种近乎或者已经越界的控制欲,也是“溺爱”的一种。

剧中陶虹饰演的离异母亲,辞职陪伴孩子高考,将自己全部的心思和她所谓为了孩子好的“爱”强加在孩子身上。

孩子在这样的强压下,想逃离母亲而不得,脆弱的心最终崩溃,最终选择了解生命。

这段英子跳河的戏真的让人仅看片段就感到窒息,为这样的亲子关系揪心不已。

热评区网友的故事分享更是扎心,不少人说,“做了我想做又没敢做的事……”

教育学家马卡连柯说:"过分的溺爱虽然是一种伟大的感情,却会使子女遭到毁灭。"

溺爱会剥夺孩子的自主权,剥夺孩子的生活中许多十分重要的东西,这样的“爱”于孩子而言只是密不透风的墙。

05

爱与帮助要适度,规避溺爱的庇护

谁也不想毁掉自己的孩子,但过分的爱就是限制了孩子的自由和他的人生。

任何爱意,都讲求一个适度原则。

哲学家黑格尔说:“假如你将所有困难都关在门外,那么成功也将被你关在门外了。 ”

养育孩子也是如此,你的爱与帮助,要建立在一个合理的限度之内,更多去鼓励孩子在遇到困难的时候,能自主解决问题。

毕竟我们不可能常伴孩子左右,我们也不想孩子成为失去自主能力的“废人”。

有这样一则公益广告——

不被父亲鼓励和帮助的儿子,认为冷漠的父亲从未关注自己,从没有负起作为父亲的责任,终于控制不住脾气和父亲争执起来。

母亲终于讲出了关于父亲的秘密。

“我们没有办法一辈子跟着他,但是孩子他必须能一个人好好生活。”

原来父亲一直都在背后默默的支持和关心着儿子,并且一直在促成儿子的独立和成长。

希望孩子们,都能规避被至亲溺爱的风险,远离亲辈的过度庇护,成长为坚毅健康、真正独立的人。