北大学子弑母与上海男孩跳桥:中国家庭缺少生命教育

撰文:小丑鱼

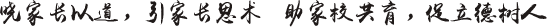

重庆。吴谢宇落网了。

如果不是这则新闻,三年前那起骇人听闻的“杀母藏尸”案已经在大众的记忆里蒙尘。

图片来源:网络

多少媒体都试图还原吴谢宇三年的“逃亡”生活,也尽力去解读吴谢宇杀害母亲的犯罪动机。但就目前而言,似乎都还没有接近真相。

唯有一点可以肯定:吴谢宇应该是有预谋地杀害了与自己相依为命的母亲,并试图碎尸。

母子之间,何以至此,令人唏嘘......

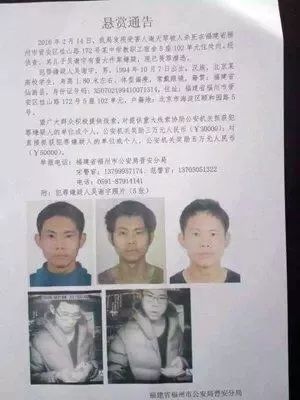

上海。川流不息的晚高峰,熙熙攘攘的高架桥,一对母子却没有享受同行归家的温馨时光。

一个年轻人决绝地选择纵身一跃,留下身后绝望无助的母亲。短短几秒钟,从此阴阳两隔......

图片来源:网络

看上去只是年轻人放弃了自己最宝贵的生命,但是这个家庭彻底破碎已然是个不争的事实,这位活着的母亲将如何度过余生,难以想象。

用同理心去揣度当事人彼时彼刻的想法:当这个年轻人在空中下落的几秒钟后,不知道他是依旧心意已决、义无反顾,还是心生恐惧、追悔莫及。

当生命逝去的时候,人的感觉是否会瞬间消失,这个年轻人还能否听到几十米高的高架桥上母亲撕心裂肺的哭喊。

又或许,这位母亲当时可能连哭都哭不出来。

无疑这是一场彻彻底底的人伦惨剧。

这样的事情似乎一下子多了起来:

有的孩子选择终结自己的生命,如9岁的孩子因为打碎了学校的一块玻璃,竟然选择写下遗书而自杀……

而有的孩子竟然残忍地去剥夺了别人的生命,如四川的三个未成年人劫杀了一名48岁的女店主……

因为一副耳机,甘肃一名初中生被五名同学群殴致死......

这一切使舆论的矛头都指向了家长的教育方法。

是家长的管教不当、是家长的言语暴力、是家长的不闻不问,导致了孩子去伤害自己或者是伤害别人。

当然,家长的确需要调整教育方法,不能站在孩子的对立面,不能让言语成为伤害孩子的“利刃”,更要教会孩子在那些看上去迈不过去的“坎”面前,是选择“跳过去”而不是“跳下去”。

然而,作为家长,需要改进的仅仅是这些吗?

家长的和风细雨,就能保证孩子今后的人生路都是晴空万里,风调雨顺?

如果再遇到同样的情况,还能确保孩子能够坦然接受,而不会就此走上绝路?

因此,与其说是管教方法出了问题,还不如说我们可能都忽略了在孩子的成长过程中,为他们加上“生命教育”这个主题。

因为无论是终结自己的生命还是别人的生命,无一例外反映出的是孩子们对于生命的极端漠视。

小时候造句脱口而出“献出了宝贵的生命”,却没有真正告诉孩子生命的宝贵到底在何处。

生命教育到底是什么?是蒙上眼睛躺进裹尸袋吗?肯定不是。

即便再逼真,估计也很难模拟出濒临死亡的真实感。即使能有濒死的感觉,人感受得更多的是对于死亡的未知和恐惧。

但是对生命的珍视,不应该仅仅源于对死亡的未知和恐惧,而应该是对于生命真正的敬畏。

可能我们自己也没有办法很好地去界定什么是生命,也很难去和孩子讲清楚什么是生命的意义,即便你可以把保尔·柯察金对于生命的意义的阐述倒背如流。

有人说“指责自杀的人‘不负责任’才是不负责任”,有人说了却自己生命正是因为在生活中感受不到爱。

确实,我们至少可以做到用爱去孕育和浇灌生命,用理解和包容去接纳生命,让孩子与父母、亲人、朋友以及周围的世界建立其更多的连结,给予他们最强有力的社会支持。

但是如同硬币的两面,我们既不能忽略了给予爱,也应该让孩子学会如何向周围释放和反馈爱,去承担起自己应当承担的责任和义务。

一昧的索取和一昧的奉献,事实上都无法建立起正确的生命观。

对于中国家庭的生命教育,应该是把孩子培养成为一个完整的人,不是考试机器,不是赚钱工具,而是一个完完整整的人。

生命教育,教育生命。

让孩子从小知道尊重自己的身体,知道来到这个世界的不容易,这种“尊重”应该是家庭的责任,前提是父母自己需要有这样的意识。

对于生命的珍视程度,源于对生命的重量的判断。

而生命的重量,源于你对自己个体的清醒认知和对社会关系的理性评价。

而往往难就难在如何才能掂量清楚,难就难在如何时时都能掂量清楚。

那么,唯一的办法只能是:永远不要把生命放在天平的一端。

不去拿自己的生命作为要挟的筹码,也不要拿别人的生命作为发泄的出口。

重庆。吴谢宇落网了。

如果不是这则新闻,三年前那起骇人听闻的“杀母藏尸”案已经在大众的记忆里蒙尘。

图片来源:网络

多少媒体都试图还原吴谢宇三年的“逃亡”生活,也尽力去解读吴谢宇杀害母亲的犯罪动机。但就目前而言,似乎都还没有接近真相。

唯有一点可以肯定:吴谢宇应该是有预谋地杀害了与自己相依为命的母亲,并试图碎尸。

母子之间,何以至此,令人唏嘘......

上海。川流不息的晚高峰,熙熙攘攘的高架桥,一对母子却没有享受同行归家的温馨时光。

一个年轻人决绝地选择纵身一跃,留下身后绝望无助的母亲。短短几秒钟,从此阴阳两隔......

图片来源:网络

看上去只是年轻人放弃了自己最宝贵的生命,但是这个家庭彻底破碎已然是个不争的事实,这位活着的母亲将如何度过余生,难以想象。

用同理心去揣度当事人彼时彼刻的想法:当这个年轻人在空中下落的几秒钟后,不知道他是依旧心意已决、义无反顾,还是心生恐惧、追悔莫及。

当生命逝去的时候,人的感觉是否会瞬间消失,这个年轻人还能否听到几十米高的高架桥上母亲撕心裂肺的哭喊。

又或许,这位母亲当时可能连哭都哭不出来。

无疑这是一场彻彻底底的人伦惨剧。

这样的事情似乎一下子多了起来:

有的孩子选择终结自己的生命,如9岁的孩子因为打碎了学校的一块玻璃,竟然选择写下遗书而自杀……

而有的孩子竟然残忍地去剥夺了别人的生命,如四川的三个未成年人劫杀了一名48岁的女店主……

因为一副耳机,甘肃一名初中生被五名同学群殴致死......

这一切使舆论的矛头都指向了家长的教育方法。

是家长的管教不当、是家长的言语暴力、是家长的不闻不问,导致了孩子去伤害自己或者是伤害别人。

当然,家长的确需要调整教育方法,不能站在孩子的对立面,不能让言语成为伤害孩子的“利刃”,更要教会孩子在那些看上去迈不过去的“坎”面前,是选择“跳过去”而不是“跳下去”。

然而,作为家长,需要改进的仅仅是这些吗?

家长的和风细雨,就能保证孩子今后的人生路都是晴空万里,风调雨顺?

如果再遇到同样的情况,还能确保孩子能够坦然接受,而不会就此走上绝路?

因此,与其说是管教方法出了问题,还不如说我们可能都忽略了在孩子的成长过程中,为他们加上“生命教育”这个主题。

因为无论是终结自己的生命还是别人的生命,无一例外反映出的是孩子们对于生命的极端漠视。

小时候造句脱口而出“献出了宝贵的生命”,却没有真正告诉孩子生命的宝贵到底在何处。

生命教育到底是什么?是蒙上眼睛躺进裹尸袋吗?肯定不是。

即便再逼真,估计也很难模拟出濒临死亡的真实感。即使能有濒死的感觉,人感受得更多的是对于死亡的未知和恐惧。

但是对生命的珍视,不应该仅仅源于对死亡的未知和恐惧,而应该是对于生命真正的敬畏。

可能我们自己也没有办法很好地去界定什么是生命,也很难去和孩子讲清楚什么是生命的意义,即便你可以把保尔·柯察金对于生命的意义的阐述倒背如流。

有人说“指责自杀的人‘不负责任’才是不负责任”,有人说了却自己生命正是因为在生活中感受不到爱。

确实,我们至少可以做到用爱去孕育和浇灌生命,用理解和包容去接纳生命,让孩子与父母、亲人、朋友以及周围的世界建立其更多的连结,给予他们最强有力的社会支持。

但是如同硬币的两面,我们既不能忽略了给予爱,也应该让孩子学会如何向周围释放和反馈爱,去承担起自己应当承担的责任和义务。

一昧的索取和一昧的奉献,事实上都无法建立起正确的生命观。

对于中国家庭的生命教育,应该是把孩子培养成为一个完整的人,不是考试机器,不是赚钱工具,而是一个完完整整的人。

生命教育,教育生命。

让孩子从小知道尊重自己的身体,知道来到这个世界的不容易,这种“尊重”应该是家庭的责任,前提是父母自己需要有这样的意识。

对于生命的珍视程度,源于对生命的重量的判断。

而生命的重量,源于你对自己个体的清醒认知和对社会关系的理性评价。

而往往难就难在如何才能掂量清楚,难就难在如何时时都能掂量清楚。

那么,唯一的办法只能是:永远不要把生命放在天平的一端。

不去拿自己的生命作为要挟的筹码,也不要拿别人的生命作为发泄的出口。